ご自宅や管理している建物の基礎に、細かなヒビや大きめのクラックが入っているのを見て、「これ放置していて大丈夫かな…?」と不安になったことはありませんか?

実際、基礎部分のクラックは放置すると劣化が進み、建物全体の強度に影響するケースもあります。

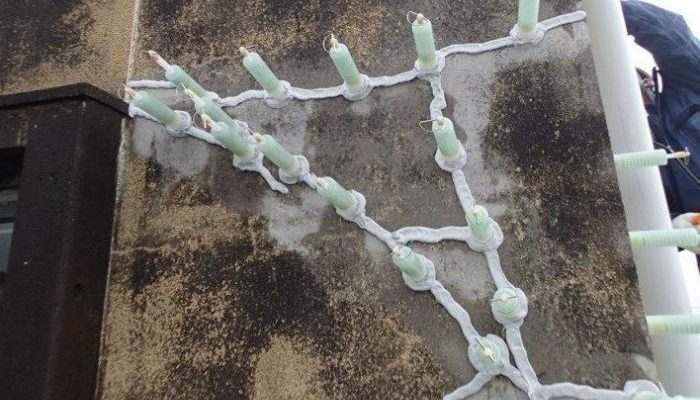

まずはこちらをご覧ください!

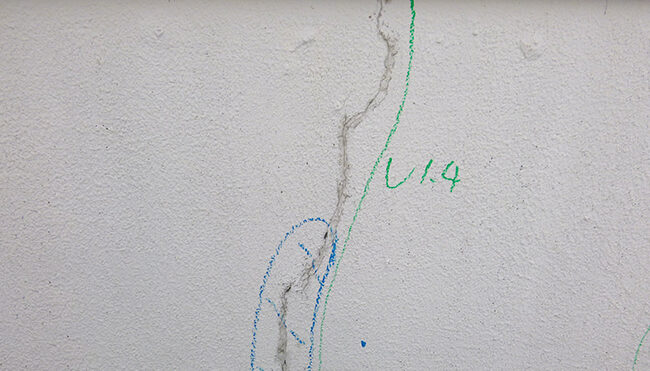

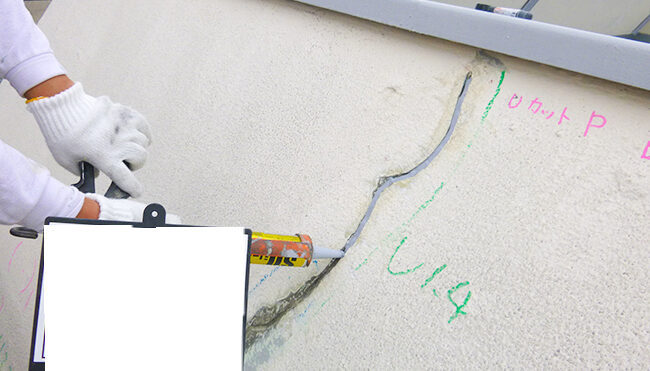

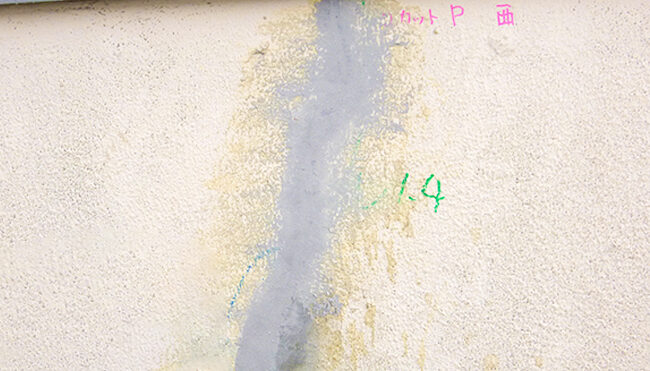

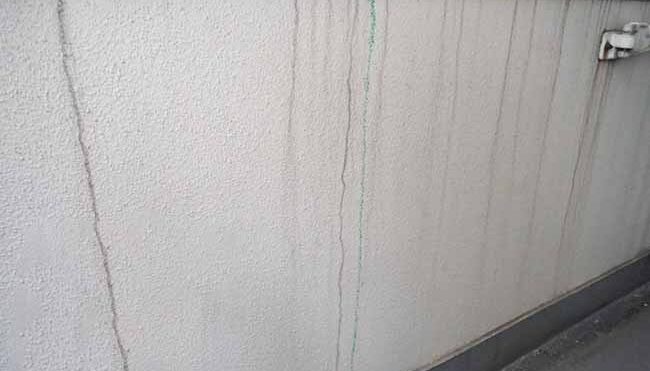

補修前と補修後のビフォーアフターです!

一目で分かる通り、適切な処理を行えば、ここまできれいに補修できます。

基礎部分のコンクリートクラックは幅や深さによって危険度が異なり、対応方法を間違えると建物全体の強度を低下させてしまう可能性があります。

今回の記事では、このような仕上がりが実現できる弊社のコンクリート修繕方法の紹介と、コンクリートクラックの危険性や発生する原因について分かりやすく説明します。

建物基礎部分のコンクリートクラックについてお悩みを抱えている方は、ぜひ参考にしてください。

コンクリートクラックとは、建物の外壁や内壁に生じる「ひび割れ・亀裂」のことを指します。

コンクリートクラックには大きなものから小さなものまであり、中には早急な対処が必要な場合もあるので、注意が必要です。

コンクリートクラックが発生する理由は様々です。

コンクリート内部の水分が乾燥によって蒸発し、収縮することによってコンクリートクラックが生じます。

コンクリートには気温が急激に変化すると縮む性質があるため、乾燥による収縮と同じように、収縮時の力に耐えられずコンクリートクラックが生じます。

人や車の通行による振動や、日々発生している小さな地震の積み重ねでもコンクリートクラックが生じてしまいます。

気温の変化や地面の振動など、自然現象が多い印象です。

コンクリートクラックは建物のどのような場所に発生するのでしょうか?

発生場所の例と、クラックの放置によって高まるリスクをご紹介します。

雨漏りや外壁の剥がれなどのトラブルに繋がります。

ひび割れが進行すると耐久性が落ち、崩壊の可能性が高まります。

建物がゆがむ原因となり、ドアの開閉不良など生活への支障が出やすくなります。

欠けや段差が生まれやすく、歩行時のつまずきや、車の損傷に繋がります。

このように、建物だけでなく、コンクリートで出来た橋などにもクラックは発生します。

激しくひび割れているものは目立ちますが、細いひび割れに関してはあまり目立たないため、見逃してしまうことも多いです。

一度意識してセルフチェックを行うと、普段気付けなかったコンクリートクラックも見つけられるかもしれませんね!

コンクリートクラックの中には小さなものもあり「大したことないのでは?」と思われる方も多いかもしれません。しかし、周辺道路の振動などによる地盤の動きや、コンクリートの性質である乾燥収縮などによって小さなコンクリートクラックはどんどん深くなります。

大きく深くなったコンクリートクラックから染み込んだ雨水が、内部の鉄筋に達すると鉄筋が錆びてしまい、強度が大幅に低下します。

そして、深いコンクリートクラックでボロボロになってしまった基礎部分は、地盤の動きに耐えられず建物を支えきれなくなり、最悪の場合建物の崩壊に繋がってしまう恐れがあります。

大事な建物を長く綺麗に保つためには、小さなひび割れも放置しないことが大切です。

コンクリートクラックには様々な修繕方法があります。

ひび割れ幅が1.0mm以上ある場合は、「Uカット工法」という方法で補修を行います。傷んでいる部分をUの字に削り、そこに詰め物をする補修方法です。

ひび割れ幅が0.2mm~1.0mmの場合は、「ボンドシリンダー工法」という方法で補修を行います。外側からひび割れ部分に樹脂を注入する方法です。

ひび割れ幅が0.2mm以下の場合は、「フィラー擦り込み」という方法で補修を行います。フィラー材をひび割れ部分に擦り込んで補修する方法です。

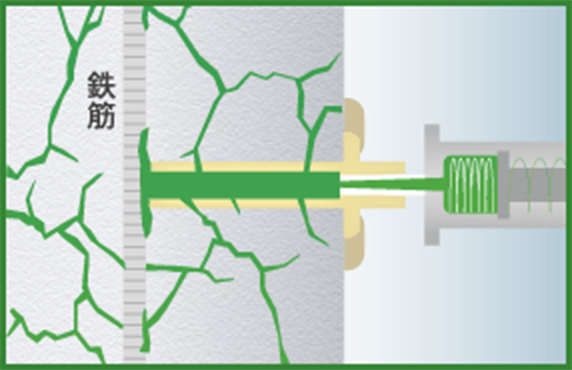

ひび割れ幅が0.01mmなど微細な場合は、「IPH工法」という方法で補修を行います。

・微細なひび割れまで補修➡0.01mmのクラックにも対応

・鉄筋の防錆効果➡錆びを防ぎ、耐久性向上

・強度回復と長寿命化➡コンクリートの圧縮強度を改善

・環境にやさしい➡施工時の騒音・粉塵が少ない

より詳しくIPH工法の詳細を知りたい方は下記のリンク先をクリック!

たくさんの補修方法がありますね!山陽工業では、現場の状態やお客様の希望をお聞きして、最適な施工方法をご提案させていただきます!

山陽工業は、コンクリートクラック補修の実績が多く、特に IPH工法については大学との共同研究を進めるほど力を入れている会社です。

実際の現場での補修事例も豊富に公開しているので、気になる方は以下の記事も参考にしてみてください!

非破壊で、工場の稼働を止めず、安全に補修できる最新技術「IPH工法」を使ったコンクリート水槽補修の施工事例を紹介している記事です!

弊社では、2015年に「IPH工法」で施工したエレベーターピットが今でも止水されています。

こちらは、日本工業大学の研究室で行った「IPH工法」の実験の様子をレポートした記事です!

山陽工業はお客様により安心して頂ける様な工事をご提供するために、いくつかの大学と工法や材質・材料の共同研究を進めています。

山陽工業には、「コンクリート診断士」という資格を保有する、コンクリートのプロが在籍しています。

コンクリート診断士 山田哲矢

2013年に山陽工業に入社、2020年にコンクリート診断士の資格を取得。

コンクリートを修繕・再生する新たな技術の実現を目指し、長崎県の軍艦島にて東京理科大学と共同研究を行っている。

コンクリート診断士とはその名の通り、コンクリートの劣化状況を見てその劣化の原因を診断する知識を持つ、言うなればコンクリートのプロです。

この劣化は何が原因で発生したのか?

原因を診断した上で、どのように補修すべきか?

専門業者でも判断が困難なことがあるこのような疑問も、コンクリート診断士なら的確に判断することが可能です!

建物の種類に関係なく、基礎の部分は建物にとってとても重要な箇所です。その基礎が劣化してしまうと、建物全体の劣化に繋がってしまいます。

これを機に、ご自宅や管理している建物などの基礎部分を見直してみてはいかがでしょうか?

もしコンクリートクラックが発生していた場合、そのまま放置してしまうと劣化が進行するため、建物全体の耐久性が低下してしまい、建物基礎部分の修繕のみでは済まなくなってしまいます。

そうならないためにも、早めの確認・修繕が必要です!

山陽工業は、調査(ご相談)・お見積もりは無料ですので、小さなお悩みでもお気軽にご相談ください!

なお、対応エリアは以下の通りです。

この記事を書いた人 山陽工業 まお

・2022年入社の新人営業部

・お客様にもっと信頼される山陽工業を目指して、様々な工事内容を発信していきます!