耐震性を重要視するコンクリート構造物、特に高速道路や橋・ダム等のインフラにおいて、「傷を付けられないけど、補修の効果を確認したい」という場面は多くあります。

今回の記事では、コンクリート構造物の強度を非破壊で確かめることができる「トモグラフィ解析」についてご紹介します。

トモグラフィ解析とは、コンクリート構造物を格子状に細かく分け、密度を分析する解析方法です。

手順を詳しくご説明すると…

①区画

コンクリート構造物の表面を格子状に区画します。

②センサー設置

格子の交点にセンサーを設置します。

③鉄球を当てて計測

センサー付近に鉄球を当て、コンクリート構造物内部に伝わる波の速さを計測します。

波が速く伝わる場合

=コンクリート内部がしっかり詰まっており正常な状態で、波が直進して伝搬できている(密である)

波が遅く伝わる場合

=コンクリート内部が浮き等の劣化によりスカスカになり、波が迂回して伝搬してしまっている(疎である)

このようにして、コンクリート構造物の内部が疎か密かを判断することができます。

トモグラフィ解析のメリットは、コンクリート構造物を破壊せずに解析できることです。

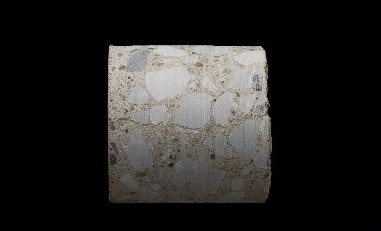

これまで、コンクリート構造物の密度を確かめるには、「コア抜き」と呼ばれる、下の写真のようにコンクリート構造物の一部を何箇所か抜いて確認する方法しかありませんでした。

それに対してトモグラフィ解析は、コンクリート表面に装置を取り付けるだけで、コンクリート構造物の密度を確かめることが可能です。

そのため、特にインフラ等の「コンクリートを破壊したくない(破壊できない)現場」に適しています。

トモグラフィ解析は、タイル等で装飾されたコンクリート構造物の解析には向かないというデメリットもあります。

土木関係におけるコンクリート構造物(橋やダム等)は、コンクリート打ちっぱなしで構成されたものがほとんどなので、概ね問題ありません。

しかし、建築関係におけるコンクリート構造物(マンション等)には、タイルが貼ってある・塗装されている等の装飾が混ざっていることが多くあります。

そういった装飾は、トモグラフィ解析で発生させる「波」に影響を及ぼしてしまうため、正しく解析ができない恐れがあるのです。

トモグラフィ解析は、コンクリートのみで構成された構造物に最適です。

トモグラフィ解析の特徴をより活かせるのが、IPH工法です。

IPH工法とは、名称の通り、コンクリートの内部(Inside)に樹脂を注入し、加圧状態(Pressure)で硬化(Hardening)させる工法です。

簡単に言えば、削ったり壊したりすることなく、コンクリートの内部を樹脂で満たすことで、コンクリートの耐久性を高めることができる工法です。

目視で確認できないほどの小さなひび割れにも樹脂を注入することができるので、劣化や雨漏りの再発を防止する高い効果が期待できます。

IPH工法については、こちらのページでさらに詳しくご紹介しています。

実際にIPH工法で水漏れ補修を行った現場についての記事もあります。

しかし、IPH工法で補修したコンクリート内部の密度は、外部からでは分かりません。

そこで活躍するのが、コンクリート構造物の密度を非破壊で可視化できるトモグラフィ解析です。

IPH工法の施工前後でトモグラフィ解析を実施することにより、補修工事から補修効果の確認まで、非破壊で行うことができるのです。

山陽工業には、「コンクリート診断士」というの資格を保有する、コンクリートのプロが在籍しています。

上でご紹介したIPH工法をはじめ、多数の補修方法の中から、構造物ひとつひとつに合った最適な方法をご提案させていただきます。

トモグラフィ解析についてもっと詳しく知りたい!

この症状ってコンクリートの劣化なの?

そんなご相談だけでも大歓迎です。

調査・お見積は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください!

なお、対応エリアは以下の通りです。

この記事を書いた人 山陽工業 かおり

・山陽工業で働く1児の母(2015年入社)

・「こんなこともやっているんだ!」と知っていただける、比較的小規模な工事や少し特殊な工事についての記事を主に投稿します。

★小規模工事についての記事一覧はこちらをクリック