※こちらの記事はタコ遊具にイラストを描く塗装工事 : 前編の続きになります。

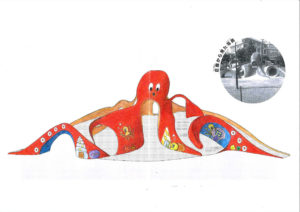

前回、タコ遊具の塗装の塗り替えが完了しました。後半は、いよいよイラストを描いていきます!

- 下描き 下絵を描いていきます

- ペン入れ 一本の輪郭線に仕立てていきます。

- 彩色 色を塗り分けましょう。

- 縁取り 塗料を縁取って完成です!

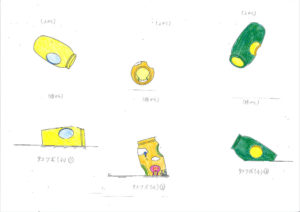

イラストの詳細は公募により小学生の男の子が描いてくれたデザインに決まりました。下記の図面通りに彩色をしていくのが重要になっていきます。(クリックすると拡大します↓)

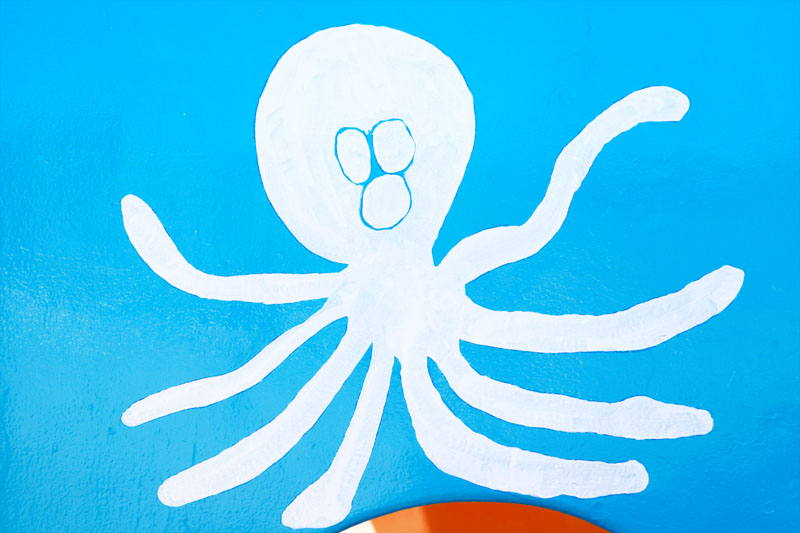

1. 下描き

まっさらなタコくん(ちゃん?)の姿もこれで見納めですね。施工が終わった後は、カラフルな姿に生まれ変わっている筈です!

顔の辺りに物足りなさを感じてしまいます。

イラストを描くからといって、いきなり色塗りから入る訳にはいきません。まずはチョークを使って、墨出しならぬ下描きから入っていきます。

素材がチョーク粉なので、自由に描いたり消したりと調整できます。紙に絵を描く場合で例えると、この工程は鉛筆によるラフスケッチの段階ですね。

用意されたデザインの図面に従って、順当に形を決めていきます。

タコの遊具ですので、色々な箇所にタコのイラストを描いていくのですが、進めていくうちに、足の形や長さが上手く決まらないことも・・・。

四苦八苦を重ねた末に、下絵を描き終わりました。

2. ペン入れ

次は、チョークで描いた下描きの上から、ダーマトグラフと呼ばれる道具で一本の輪郭線に仕立てていきます。

一度付けたら消すことが出来ないだけあって、指先も自然と集中していきます。

3. 着色

タコ遊具を文字通り華やかに仕立てるために、溶剤を混ぜ合わせ、色とりどりの塗料を作っていきます。

作った色をすぐにでも塗っていきたいところですが・・・

下塗りから始めていきます。いきなり本命の塗料を付けてしまうと、土台となっている遊具の色が透けてしまい、奇妙な色合いになってしまいます。

ダーマトグラフの線に沿ってイラストのシルエットが浮かんできました。1回のみでは塗膜の層が薄いため、まだ遊具の色が透けてしまいます。ここから最低2~3回は塗料を重ねていきましょう。

下塗りの塗料が乾燥したところで、デザイン図の配色に従い、作っておいた塗料を手際良く乗せていきます。

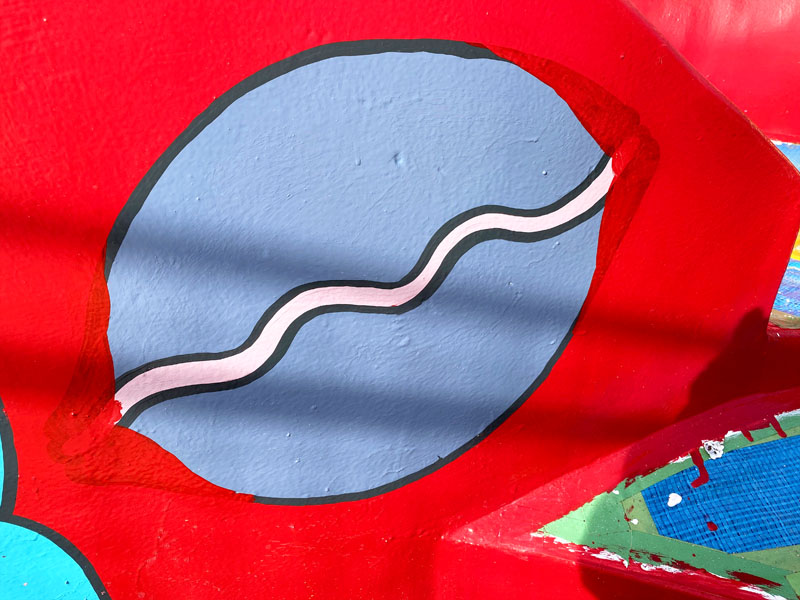

4. 縁取り

着色と同時進行で進めていく作業が、縁取りです。濃灰色の塗料と細筆を用いて、イラストの輪郭を縁取っていきます。

黒色の塗料ではなく、

あくまでも濃灰色の塗料を使う。

理由は、純粋な黒色では存在感が強すぎで絵に違和感が生じる場合があります。色とりどりのカラーとバランスを保つためにもあくまで濃灰色で塗っていきましょう。

楽しそうだなぁ〜。私もやってみたいなぁ。できないかなぁ。無理かなぁ。(チラチラッ)

・・・ちょっとだけならいいよ。

いいんですか!!?ありがとうございます!

\という訳で、施工をほんの少し体験させてもらうことにしました!/

ちょうどいい所に、真珠貝をイメージした描きかけのイラストがあります。

どうやらこの貝のカタチが上手く決まらないようです。両端の縁取りを任されました!

ではでは、美術大学出身のわたくしが、この青いどら焼きを本物の真珠貝にしてあげましょう!

作業中・・・

あ、あれ?思っていたよりも難しい?

大丈夫?

なんだかすごく描きづらいです!なんでだろ?

うーん。水彩とかアクリルとか、そういう絵の具とは感触が違うからじゃないか?

確かに・・・。なんだかドロッとしてる。

どうですか?なかなか良い出来では?(チラチラッ)

ちょっとね。言いづらいんだけどね。線が震えちゃってるかな。

なんと!

・紙に描くのと全然違う。すごく描きづらい。

・塗料が油絵や水彩、アクリルの感覚と違うので太さをキープするために指先が震える。

大人しく筆を返却しました。ここからは撮る作業に専念しようと思います・・・。

くっきりとした線がアニメやマンガのような印象を与え、遊具全体にポップな雰囲気が出てきました。

*施工完了*

イラストを描いた後、遊具全体にトップコートを塗ったら施工完了です。(写真をクリックすると拡大されます。)

見比べてみると、施工による変化の違いがよく分かります。

天候によって施工が出来ない日等もありましたが、そこは臨機応変に対応。無事、スケジュール通りに仕上げることが出来ました。

調査・御見積は無料で承っていますので、お気軽にお問い合わせください。

なお、対応エリアは以下の通りです。

この記事を書いた人 山陽工業 よーこちゃん

・山陽工業に入社して1年目の広報社員。

・たくさんの現場を巡って、日々様々な知識と写真を集めています。

・施工管理に長けた工事監督さん、この道何十年の熟練職人さんの方々に取材を行い、建物の修繕・改修に関する情報を発信していきます。